ウロボロスの書

「万物は流転し、同じ軌道を繰り返し廻っているのであり、観者にとってはそれを百年見ていようと二百年見ていようと永遠に見ていようと同じことであることを銘記せよ」

―マルクス・アウレリウス『自省録』第二章第十四節

ガルシア・ホセ・ムヒカがタクナの街外れのかび臭い古書店で購入した海外の古い手稿を集めた本には、この世の全てが記述されているとされる奇妙な書物について書かれていた。以下にその内容を簡単に記述する。

イスラムのとあるモスクの円形の床下から見つかったその書物は、おおよそ普通の本とかけ離れた形をしていた。上から見ると細い円環(リング)状で、表紙や裏表紙は存在せず、また円環の外周を覆う背表紙に当たる部分は皮が張られていたが、何も書かれていなかった。

更にこの本を開くことは誰一人として出来なかった。内向きの円環になっているため紙同士が密着し、無理に開こうとすればたちどころに留め具が外れ、内容がバラバラになってしまう恐れがあったからだ。百万とも数千万とも伝えられるページ(詳細はわかっていない)が散逸してしまうととても手に負えないと、人々は恐れをなして触れることを拒んだ。

いつ、誰が、何のために書いたのか、何が書かれているのか、何より、なぜ開かないような本の綴じ方にしてしまったのか、諸説が唱えられたが真実は誰にもわからなかった。

ある歴史学者が「本の中にウロボロスがいる」と言った。もちろんそんなはずは無いと笑う者もいたが、見ることができなければその不在を証明することはできない。円環状の見た目も相まって、その書物はいつしか「ウロボロスの書」と呼ばれるようになった。

時の王はウロボロスの書の噂が表沙汰になることを恐れ、モスクもろとも接収して管理下に置き、歴史上からその存在を抹消した。なぜ王がそのようなことをしたのかわかっていないが、世界の全てが記述された書物が王権を脅かすことを恐れたのだろうと分析し、手稿の著者は結んでいる。

現在ではそのモスクがどこにあったか知る由もないが、私はウロボロスの書とはすなわち「世界」そのものであり、その著者は神そのものだったのではないかと考えている。グノーシス派の教義によればウロボロスは物質世界の限界を示す象徴であるが、ヘレニズム文化圏では世界創造は全であり、一であるといった循環性・永続性の象徴である。世界は閉じた円環であり、時間や空間までも円環の摂理から逃れることはできないとされている。

真実が、この手稿の通りだとしたら、今この瞬間もウロボロスの書は世界のどこかに存在し、決して人の手によって読まれることのないページは永遠に増殖し続けているだろう。

製図室にて

午前3時、愛用のMacの画面が時間を告げる。

無機質な白一色で整えられた製図室には、私と、同級生の加藤しかいない。

といっても彼は寝袋にくるまっていびきをかいている。

エスキス提出の前夜なのに、煮詰まっているのは私だけ。

他の仲間は早々に切り上げて散っていった。

孤独に耐え切れずTwitterのTLを眺めてみても、さすがにこの時間じゃTLの動きは鈍い。

何かの拍子にフォローしてしまった、いつ仕事をしているか全くわからないキ○ガイみたいな人のつぶやきでTLが延々と埋まっていく。

instagramで友人がアップする写真も、今の私には眩しすぎる。

はぁ、っと深いため息をつく。

このタイミングで、前回のエスキスで非常勤講師に言われた一言がフラッシュバックする。

「なんか方向性が根本的にズレてない?」

はあぁぁぁ。どうせいっちゅーねん!

建築学科って模型とか作ってもっと楽しいイメージがあったけど、今はひたすらもがいている。

着地点が見当たらないもどかしさ。

評価されることへの恐怖。

若さをひたすら消費していくんじゃないかっていう焦燥感。

気づけば10代ももうすぐ終わりを迎える。

思えば高校の同級生たちのようにオシャレなカフェでバイトしたり、ディズニー行ったり、友達とオールしたり、サークルに勤しんだり、そういうものを全部諦めてきた。

そして時間とお金を、スチボーやスプレーのりやバルサたちに捧げてきた。

彼氏もできた時もあったけど、彼も建築学生だったからデートはいつも建築めぐりだった。

別に良いんだけど、それデートって言って良いのか?っていう。

限りなくグレースケール。

RGBとは言わないが、せめてCMYKにしたい。

そうやっていつものようにグルグル思考が空回りしだして、気づけば3時半。

30分、何も進んでいない。眠さだけが増している。

やばい、何かしなきゃ。

とりあえず、敷地模型に昼間に買ったスタバのカップを置いてみる。

周辺の街並みに全く調和しないスタバのトールラテ。

こんなの建てたら顰蹙もんだろうよ。

自分の行為に一通りツッコミを入れつつ、でも安藤さんも「都市ゲリラ」とか言ってたしな〜、ひょっとしてこれも見ようによっては建築なんじゃん?プライザーの人置いたら、割とアリなんじゃないの?と思ってチマチマ並べてみる。

・・・思いのほか建築っぽくなってしまった。

先生も「斬新でいいじゃん」って褒めてくれるかもしれない。

んな訳あるかボケ。

一瞬頭をよぎった希望は、次の瞬間には霧散した。

ちゃんと考えよう、ちゃんと・・・

スケッチしていた紙をくしゃくしゃに丸めて、また計画はタブラ・ラサに戻ってしまった。

ほどなくして、私は気を失うように眠りに落ちた。

・・・

気づいたら友達が製図室に集まってきた。

あ・・・エスキス一限じゃん・・・

やばいやばいやばい

今年最高に焦る私の目は講師の姿を捉えた。

ちくしょう、今日もへんちくりんな帽子被りやがって。

へんちくりんな帽子を被った講師はみんなの製図台の周りを回りはじめ、ついに私のところにもきた。

「お、田村さんこれスタディ模型?いいじゃない」

驚いて目を上げると、講師がさっきくしゃくしゃに丸めたいくつかの紙を真剣に見ていた。

「うん、ヒラタアキヒサのヒダノゲンリを発展させたようなスタディだ。とても可能性がある」

と講師は訳のわからないことを言った。

そして丸めた紙を引っ張ったり潰したりして、敷地模型の上に置き、

「この方向で進めてみたら?」

と言い残し、他の学生の方に行ってしまった。

エスキスは切り抜けたが、残念ながら私にはいよいよ建築がわからなくなってしまった。

※この物語はフィクションです。

叛逆する平面―知られざる東京都慰霊堂

東京都慰霊堂をご存じだろうか。

東京で暮らしていても縁遠い施設ゆえにその存在を認識している人はあまりいないんじゃないだろうか。かくいう僕も恥ずかしながら2、3年前まで所在すら知らなかった。

最寄り駅は総武線両国駅で、両国国技館や江戸東京博物館から少々北に歩いた公園の中にある。公園といっても聖域の類なので園内は落ち着きがあり、普段から散歩をしたり寛ぐ人々を見かける。

慰霊堂の設計者は伊東忠太で、RC造平屋建の本堂は1930年(昭和5年)に竣工した。

もともとは1923年に発生した関東大震災の犠牲者を祀る「震災慰霊堂」として建設されたが、太平洋戦争での東京大空襲による身元不明の犠牲者を合祀するために戦後改名され、園内も現在の形に整備された。現在の平和な東京からは想像し得ない悲惨な歴史の証人である。

この慰霊堂のデザインをめぐって、少々興味深い逸話がある。

当時のコンペ広告 東京都復興記念館 蔵

この慰霊堂の設計にあたって、当時、東京震災記念事業協会主催のデザインコンペが催された。

提示された一等賞金は3,000円、現在の物価に換算するとおおよそ350万円。国家的事業の名に恥じない優れたデザインを集めたかったからだろう、審査員には帝大教授を務める伊東も名を連ねていた。

その国家的デザインとして見事一等に選ばれたのは前田健二郎案で、中世西欧の城砦を髣髴とさせる胸壁を有した新古典主義風の基壇の上に、灯台のような灯火台を有する円筒を載せた、さながら「巨大な燭台」といった提案だった。

一等 前田健二郎案 東京震災記念事業協会編『大正大震災記念建造物競技設計図集』洪洋社,1925

この前田健二郎なる青年は当時32歳、東京美術学校図案課(現在の東京藝大建築科)で岡田信一郎に学び、逓信省から第一銀行を経て独立したばかりの気鋭のエリート建築家であり、「コンペの鬼」と称されるほど数多くのコンペを勝ち取っていた。

ところがこの燭台に「モダンすぎる」*1とケチがついてしまう。

時は軍国主義にひた走る大正末期、愛知県庁や九段会館のような帝冠様式こそ国家的建築に相応しいと大真面目に語られた時代。西洋建築史ではナチスがモダニズムの最たるバウハウスを迫害し、古典主義建築を「偉大なるアーリア人の様式」と喧伝した時代である。この頃の日独伊は建築様式におけるナショナリズムが盛んに叫ばれていたが、日本においては国威発揚の御旗の下、日本風にしなければ格好がつかないという政治的な事情があった。

左:愛知県庁舎 右:九段会館

またコンペ募集時の趣旨では「大正十二年九月一日の大震火災を記念し併せて遭難者の霊を永久に追弔し将来を警告する記念建造物を建設し以って犠牲者の弔祭場となし又社会教化に利用し得るもの」*2とだけ書かれており「復興」の意味合いは希薄だったが、これでは辛気臭くてたまらないだろうと元々の設計趣旨にまで批判の矛先が及び、喧々諤々とした議論に発展してしまった。

ここで一旦抜いた刀を鞘を納めるために審査員の伊東が担ぎ出され、日本風の様式でなんとか頼むと懇願され、やむなく設計したのが現在の慰霊堂である。

竣工した照りむくりの唐破風をもつ純日本風・仏教建築風の慰霊堂を見て、前田案を否定したおエライさん達は「アァ、伊東センセイに頼んで正解だったナ」と胸を撫で下ろしたに違いない。

だが、そこで終わらないのが建築家伊東忠太である。

まず目につくのがそこかしこに出現する幻獣たち。伊東忠太が幾度となく登場させる幻獣軍団を散りばめ、厳粛で冷たくなりがちな鉄筋コンクリート造の慰霊堂の印象をユーモラスに溶かしている。

幻獣に注意を奪われつつ中に入ると、白亜の列柱に支えられた格天井をもつ巨大なホールが眼前に現れる。壁に穿たれた天窓から自然光が入る明るいホールの床は座敷ではなく石貼。畳の代わりに長椅子が置かれている。この構成、何かに似ていないだろうか。

ちょっと教会みたいだなぁと思った方、鋭い。

そう、内部構成はカトリック教会に酷似しているのだ。

伝統的に、日本の建築は格天井と天窓の取り合わせをしない。またこの手の広間は東洋では平入りが多く横軸に長手をとる形式が多いが、ここでは縦軸に長手をとるプランを採用し、わざわざ側廊や翼廊まで設けている。天窓はカトリック教会ではステンドグラスが嵌り、側廊には聖人の像や宗教画が置かれるものだが、ここでは震災の悲惨さを語る絵画がセオリーどおり納められている。

それを踏まえて平面図を見るとあら不思議、堂々としたラテン十字プランである。

和洋折衷とはいうが、ここまで隠喩としての西洋をブッ込んできた建築は日本中探しても見当たらないんじゃないだろうか。

1階平面図 伊東忠太『伊東忠太建築作品』城南書院,1941,p73

外観は仏教寺院かと見まがうばかりの立派な入母屋造で、舎利塔や狛犬も配されているが、実態は旧東京市が保有した無宗教の慰霊施設。そこに「日本風」という注文がつき、いよいよ出自が怪しくなった隙を突いて伊東の想像力はインドを通り越して遥か大西洋まですっ飛んでしまった。

そういった目でまじまじと外観を眺めていると、あざといまでの「日本風」の仮面で覆われた西洋という伊東の皮肉が浮き彫りになってくる。“隠れキリシタン”ではないが、当時のナショナリズムにうわべでは迎合しつつ、平面図で大々的に叛逆する。それもプランを見なければ、そしてまだまだ情報の少ない西洋建築を見慣れた者でなければ気づかないようなレベルで、したたかに遂行する。

この博識に裏打ちされた不敵さこそが伊東忠太という建築家の真骨頂なのだ。築地本願寺のように直球でインドと日本を合体させる例もあれば、東京都慰霊堂のように迎合すると見せかけて叛逆する「ちゃぶ台返し」など決め技は千変万化、それでも多くは破綻を来たすこと無く解いている。まさに天才の所業。ウーン、と幻獣を睨み返しながら唸る。

東京都慰霊堂、知れば知るほど味わい深く興味の尽きない建築である。隣接する「東京都復興記念館」も伊東と佐野利器が手掛けているが、当時のコンペの提案などの資料も展示しており、さらには入場無料という太っ腹な施設のため、こちらも併せて見学することを強くお勧めしたい。

ただ強いて難点を挙げるならば、しんみりしてしまうのでデートにはちょっと不向きだということだ。

【編集中】金沢建築弾丸ツアー(2日目)

(現在編集中です。しばらくお待ちください。)

金沢建築弾丸ツアー(1日目)

「建築を見に行く」という行為は、著名な古刹・城郭・洋館でもない限り、建築の業界に携わる者でなければなかなか理解し難い行動かもしれない。いや、この業界にいても理解を示さない人は一定の割合で存在し、ましてや絨毯爆撃のように片っ端から目とカメラに収めていく人は中でも少数派だろう。僕にとって「建築を見に行く」ことは、先人に習うものづくりの基本的なスタンスである「観察する」こと以上に、アドレナリンが分泌するスポーツのような、あるいは知的なゲームに身を投じる静かな狂騒が存在する。このブログのタイトルのように建築をめぐるスリリングな冒険は、一度味わったら抜け出せない妙味がある。

2017年9月23日、24日は一人で金沢を旅することにした。

休日の多くの時間を勉強に割くような無味乾燥とした生活のなかで、この2日間の小旅行はいたく心待ちにしていたものだった。中でも特に見たかったのは谷口吉生氏が手がけた「鈴木大拙館」で、過去に訪れたNYの「MoMA」や愛知の「豊田市美術館」、広島の「中工場」では空間の作り込み方やシャープなディテールにシビれたものだが、金沢の「大拙館」はこれらに比べると極めて小規模で、写真を見ても全容が掴めなかった。この手の建築を理解するためには、空間に身を置き自分の目で確認する他ないことは明白だった。

例のごとく「旅行の設計」を利用して予定を組み立てていく。今回は1日目に車、2日目に徒歩と移動手段を分けて計画した。もともと加賀藩の城下町である金沢市街はコンパクトで高密度な街区を形成しており、美術館や記念館など見るべき施設が徒歩圏内に集中している。こうして2日間で回ることができる限界まで予定を詰めこんだ結果、金曜と日曜の夜に夜行バスで往復するという貧乏学生の旅行みたいな計画になってしまった。なんてこった。

「金沢駅前広場・鼓門」白江龍三+トデック他(2005)

身体のスケールからかけ離れた巨大なガラス屋根を頂く広場と、それを支承するねじれた木の門。格天井や鼓といった伝統的意匠を取り込んだポストモダン的な構造物で、アメリカのTravel & Leisure(トラベルアンドレジャー)が「世界で最も美しい駅14選」に金沢駅を選んだことで話題になった。

トラスとその端部の納め方。設計者の癖が滲み出す執拗なディテール。

西口には社会主義国のそれを髣髴とさせるモニュメントが。意図は一見してわからなかったため調べてみると「カナザワ」という片仮名と能登半島の形状を模しているのだとか。わかるかって。

確かに写真栄えはするが、実物を見ても大味で洗練されているとは到底言い難く、中国や新興国で支持されそうなデザインに思えた。金沢は伝統工芸が盛んな街でもあるから、よりナイーブな「和」に舵を切った方が似合っていると思う。だが昨今のJR地方駅舎の没個性的なガラスと金属パネルの箱、という惨状に比べれば、地域性を歪ませつつも取り込み、独自のデザインへと昇華させているという点は評価したい。

「谷口吉郎墓?」

谷口吉生氏の父、谷口吉郎氏の墓が市内某所にあることと聞き、ライフワークである墓の実測に向かった。そこの管理者に事前に聞いた場所に建っていた墓石は2塔あったが、どちらも故人の名が刻まれておらず、吉郎氏のものであるという決定的な証拠がなかった。自邸を設計し、「墓士」の異名をもつほど多くの墓の設計をおこなってきた谷口氏が自らの「最期の家」を設計しなかったというのがどうも腑に落ちず、写真を数枚撮ったものの結局実測するには至らなかった。こちらは引続き調査する。

「金沢ビーンズ」迫慶一郎/SAKO建築設計工社+大和ハウス工業(2007)

中国に本拠地を構え大型の案件をこなす建築家が設計した書店。ロードサイドの店舗としては最大の蔵書数を誇るという。竣工当初は白色のLEDが白色の床と壁を照らすような手術室のような空間だったが、不評だったのか、現在は一部が電球色のものに変えられて温かみのある店内になっていた。

本棚で埋められた緩やかな曲面を描く壁面の随所に、立ち読みを促す「立ち読み台」が設けられている。書店で立ち読みを促すというのは、プログラムからして斬新だったが、利用している状況には出会えなかった。薄いガラスは冬季には結露するのだろう、取合っている面材が水を吸ってボロボロになっていた。ハッキリ言って、なんて素人くさい納まりなんだろうと思った。ロードサイドの店舗という比較的短命な建築ゆえに許される面もあるのかもしれない。

トイレは驚くほど青! 女子トイレは赤らしい。この思い切った色彩はOMAやMVRDVのようなダッチデザインに通じるものがある。

家具も随所に「ビーンズ」オリジナルの意匠がみられた。洗練されてはいないが、見た目に楽しげな工夫がみられる。

店を出て屋外の非常階段に登ってみる。蹴込のないスカスカ階段。

一回りして、それなりのコストの中で当初の意図通り実現する難しさ、厳しさを感じた。だが建築家がこの手の仕事にどんどんコミットしていけば、間違いなくロードサイドの風景は違ったものになるだろう。収益性と合理性だけで機械的に量産される郊外の店舗建築に一石を投じたことは、大いに意味がある。

3棟の巨大なヴォリュームが立ち並ぶ比較的新しい県庁舎。エントランスにある3層吹抜けの巨大なアトリウムは、シルバー調のやや冷たい印象を覚えた。各種催し物が開催できる大きな空間が必要だったのだろうが、高級感が出過ぎないよう抑制の効いた意匠でまとめられている。

19階は展望台となっていて、360度ぐるりと金沢の街を見晴らすことができる。

上から眺めると、海と山、それを繋ぐ陸地が緩やかに広がり、ほぼ中央に城下町が形成されている。展望台からはこうしたマクロな地形の特徴がわかった。

展望台には庁舎の模型があった。立面は「山」の字の明快な構成。鳥瞰で見ても、やや権威的なきらいがある。

空いているスペースには住民による作品の展示がおこなわれており、公共に開かれた場として機能しているようだが、いわゆる「お役所」建築の域を出ない保守的なつくりであった。高層建築なので仕方ないのだろうが、もったいない気もした。

車寄せにあるドライエリアはRのついたフラットバーを等間隔で並べるという凝った意匠。

「金沢海みらい図書館」シーラカンスK&H(2011)

この旅行で「大拙館」の次に楽しみにしていた日本海の沿岸部につくられた図書館である。さすがに潮風からの塩害でアプローチにある溶融亜鉛メッキ製の支柱はまだらに変色していたが、過酷な環境にありながら外壁は竣工当時の白さを保ったままだった。

内部は西欧の図書館にあるような巨大な気積を有し、開放感と空間を共有する一体感を目指している。

外壁はフッソ樹脂塗装の有孔パネルで、開口に合わせてジョイント位置をずらし、消防隊進入口もパネルの割付に合わせて設定している。こうした細やかな操作は、雑誌を眺めているだけではなかなかわからない。やはり建築は現物を見ることが一番勉強になる。

3階は建築面積の1/4程度のフットプリントしかなく、吹抜けに面して読書スペースが設えられていた。宿題をやっている子供たちの姿も見られ、この辺りの子供たちは公共空間に恵まれているなと思った。

3階の本棚は空間の白さ、透明感と呼応するように、クリヤーの側板が採用されている。

防火シャッターは柱の前後で千鳥状に配置することで、柱材の見た目の軽さやシャープさを出していたり、付属する防火戸は書棚と高さが揃えられている。こういうところに高度な設計のセンスが感じられる。

ベルマウス状の開口部。エッジの鋭さを出さないよう丁寧に仕上げられている。

1階から2階へと上がる螺旋階段は裏から見ると1枚の鉄板を曲げ、溶接して塗装されている。この建築で最もエロティックな部分だ。

「海みらい」は図書館の機能をヴォリュームに詰め込むだけでなく、より居心地の良い空間を目指して設計された。そのために設計者が求めたのは巨大な気積であり、その大空間に光を落とし込むドット状の開口部のディテールが描かれた。そこから2枚の板で断熱材をサンドする工法が提案され、空間にフィードバックしている。この空間の在り方から工法が提案されるプロセスは、はじめに通り芯ありきの設計手法とは180°アプローチが違う。実務者として学ぶべきことが多い。

「facing true south」中永勇司(2011)

直訳すると「真南向き」という不思議な名前は、屋根に設けられた2つのハイサイドライトが真南を向いていることに由来する。このハイサイドライトは日射の解析により、真夏の直射日光が直接室内に入るのを防ぎ、また冬季の日射を取り入れることで温熱環境の向上に寄与しているそうだ。伝統的な工法により架構が組まれた複雑な屋根は、テクノロジーと伝統技術の融合を体現している。個人住宅のため、外観のみ見学した。

この地で活躍した幕末のからくり師、大野弁吉の業績を紹介し、さまざまなからくり細工の展示を行う施設で、たまたま近くを通りかかったので外観のみ撮影した。斜めに渡された木の柱が入れ子状になって交差し、屋根とガラスのカーテンウォールを支えている。有機的な平面計画は設計者の奔放で貪欲な造形意欲が華開いていた。

「大野灯台」(1934)

「日本の灯台50選」にも選ばれている地上高さ26.4mの灯台。普段は公開されていないので外観のみ見学した。灯台というと円筒形の平面が一般的だが、こちらは珍しい矩形。旅行サイトのレビューをみると「がっかりした」という意見が散見されたが、必然から生まれた寡黙なマッスと半円のガラス面をもつ純粋なモダニズムの結晶は十分鑑賞する価値があった。

古い醤油蔵を改装したギャラリー兼カフェ。この地区には古くから醤油蔵が立ち並び、「醤油ソフトクリーム」なるものが人気とのことで食べてみた。香ばしくて美味。

街並みを散策していて、ふと民家や商家の入口に垂壁があることに気づいた。他の地域や、同じ金沢でも観光客で賑わう江戸時代からの街並みが残る「ひがし茶屋街」などでは見られない意匠で、頭をぶつけそうなほど低い。何のためのものだろうか。

哲学者西田幾多郎にを記念してつくられた日本唯一の哲学記念館。小高い丘の上に鎮座するヴォリュームと、その前面の緩やかな階段といった構成は「近つ飛鳥博物館」(1994)に似ているし、もったいぶったアプローチや屹立するEVシャフトなどは「淡路夢舞台」(1999)を思い出す。設計者名が伏せられたとしていても、紛れもなく安藤建築だとわかる。

楕円形のプランターは100角のピンコロ石を器用に貼って仕上げていた。ガウディのグエル公園のタイルよりも職人の技術を要しそうだ。

トップライトから降り注ぐ光がシンボリックな円形の空間を照らし出す。

逆円錐形のコーンとそれを取り巻くようにオフセットされた逆円錐形の壁面の緊張感ある関係性。

安藤氏の建築はこれまでにもたくさん見てきたが、この二重コーンは特に施工が困難だったと思う。

手摺に目をやると、驚いたことにトップレールを支持する柱が見当たらない。どうやら自立した強化ガラスを挟み込むような形でトップレールが載せられているようだ。「引き算の思想」がディテールのレベルで実践されている。

壁面にスチールの厚いフラットバーが見えたので、なんだろうと思って引き出したら、展示室とホワイエのゲートだった。ここのホワイエと庭は夜間も解放しているので、時間帯によってこのゲートで区切るようだ。注意深く見なければ見落としてしまいそうなくらいさり気ない、しかし非常に緊張感のあるディテール。

突如現れるヴォイド。ジェームズ・タレルや!(違

溶融亜鉛めっき鋼板でつくられた渋い案内板と、天井の高いトイレ。

ところでこの人なんでトイレばかり撮っているのかと思うかもしれないが、トイレは建築の中でもヒエラルキーの比較的低い部屋で、コストダウンの対象になりやすい。また雑誌に掲載されることもほとんどなく、そこまで意匠上重要視されることがないが、機能上欠かせないものである。ゆえにトイレのデザインには設計者の力量や配慮、哲学が如実に表れる部分でもある。安藤氏の美術館建築は便器すらアートに見えるような綺麗なレイアウトであり、特に感激したのは直島にある「地中美術館」(2004)の男子トイレで、これは紳士諸君は是非とも体験していただきたいし、淑女の皆様は男装してでも見ていただきたい(後は自己責任でお願いします)。

やはり世界的巨匠の作品と呼ぶのに相応しく、随所に学びのある建築だった。しかし、逃げの効かない割付けや対称・均等といった厳格な美学から構築されたデザインは、施工する側にも多大なプレッシャーと精度が要求される。これは2日目の「大拙館」で一層顕著にみられるのだが、そのコントロールも含め建築家(とそのスタッフ)の力量が試される。安藤氏の作品の中でこの「哲学館」が話題になることは少ないが、安藤建築のエッセンスが凝縮されている空間を十分楽しむことができた。

「哲学館」から車で15分ほどの山の上に立つ小学校。この日は学校の行事のため内部の見学はできなかったが、木造の体育館を一周した。木造建築はほとんどわからないけれど、ダイナミックな架構は見る者を圧倒する強度をもっていた。

「金沢21世紀美術館」SANAA(2004)

学生以来2度目の来訪。この美術館の出現によって金沢城付近の様相は一変、美術館の敷居はずっと低いものになった。プログラムの根底から見直されたデザインと、それを実現させる高度なエンジニアリングの結晶とも言うべき作品で、この日見てきたどの建築よりも抽象度が高く斬新だった。開館後10年以上経つが、入場者数は年々増加しているというから驚く。

・零度の建築、あるいはメルクマール

この日は2つの展示を行っていた。円の中心部から襞状にニ分割されたような展示空間は、管理上2つのプログラムを分けつつ、両者の視線は交錯し、時には同じヴォイドを眺められるといった仕掛けがなされていた。一般的なホワイトキューブ+単一動線の美術館とは異なり、建築側の仕切壁は最小限度に留め、プログラムにより閾を適宜移し替えることによって展示規模や意図に沿わせた弾力的な運営が可能となる。この建築が画期的なのは、美術館というものを「美術品を納め順番に見せる大小の箱」から、展示のディレクションの可能性を無限に与える「透明な方眼紙」にしたことであろう。僕はロラン=バルトが「言語の自立性」と「社会的道具性」の中点に位置するカミュの文章を、文体の存在が消去された「零度のエクリチュール」と表現した例になぞらえ、建築家の存在を消去し(それでも純然たるSANAAの建築なのだけれど)、展示風景そのもののポテンシャルを引き出すことに成功した〈零度の建築〉と呼ぶことを試みる。この〈零度の建築〉は、車からスマートフォンへ、ハードからソフトへと移行するテクノロジーと同期した時代のメルクマールであり、ポストモダンの亡霊を薙ぎ払うには十分すぎるほどのインパクトを持って迎えられた。

またディテールに目をやると、学生のときは気づかなかった抽象的な箱を演出するための工夫が随所に見られる。屋内消火栓やコインロッカーといった、どうしても用途上室内に出てきてしまう設備は、白塗装と同面納まりで存在感の消去に努めている。箱を抽象的に仕上げるためには、こうした地道な労力が必要なのだ。

サインは具体的に、しかしそれ自体アートにも見えるよう丁寧にデザインされている。

外壁サッシと結露受けの取合いは太めのシール。バックマリオンなしのこのガラスの高さにしては、どう考えてもガラスが薄すぎるように見える。上からハンガーで吊っているのだろうか。

考えてみると、この透明感を演出するのにはガラスは無色透明でかつ薄くなくてはならないし、バックマリオンはあってはならない。とするとガラスの自重は天井から吊るしかなくなる。言葉で表現するのは簡単だが、実際に図面を起こし施工するのは、やはり高度なエンジニアリングが不可欠だ。これを実現してしまうから、SANAAは凄い。

すっかり辺りは暗くなり、人の気配も徐々に少なくなってきた。この金沢の地に降り立った宇宙船は、一層抽象度を上げて光を放つ。

僕らはSANAAの登場しなかった世界に戻れないし、最早SANAAを経由せずに現代建築の文脈を語ることはできなくなってしまった。そしてこの〈零度の建築〉を超えていくための言語を、エクリチュールを用意しなければならない。目の前の強靭なオブジェクトに意識が飛びそうになるのを堪えつつ、この日はホテルへと戻った。

(2日目に続く)

ボーヴェ大聖堂

―その瓦礫が表しているものは絶望ではない。大聖堂において苦痛は、ただ解放と再生を謳いあげるテ・デウムへの悲痛な期待のなかにだけ存在する。― ジョルジュ・バタイユ*1

パリから北におよそ77km、ボーヴェという人口5万人程度の小さな街に、世界中のあらゆるキリスト教建築のなかでも、ひときわ巨大なカテドラルが存在する。

「サン・ピエール大聖堂」、通称"ボーヴェ大聖堂"と呼ばれるこのカテドラルは、パリを代表するノートルダム、アミアン、ランス、シャルトルらを凌ぐ48mの天井高をもつ、完成時は世界最高の高さを誇る大聖堂だった。

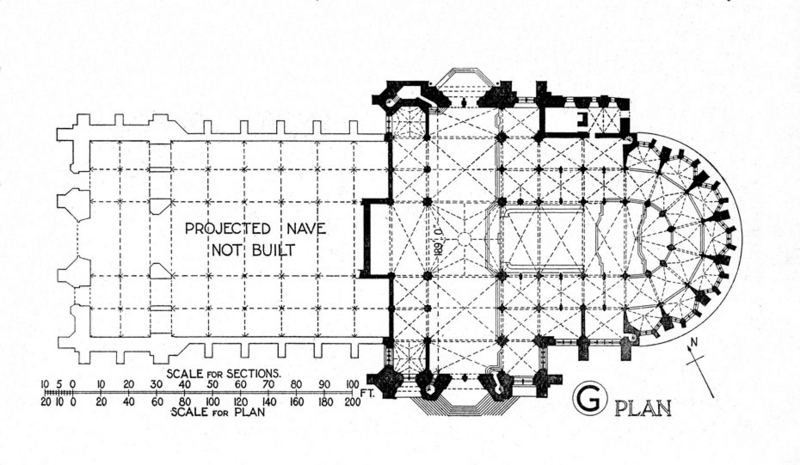

おおよそ一般的なカテドラルの平面はイエスの磔刑の姿を模したとされる十字形の平面を有するが、ボーヴェ大聖堂は内陣と袖廊、及びその交差部のみで構成されたT字形である。この形状に至った背景には、身廊が完成後に崩壊し、現在に至るまで修復がなされていないという特殊な事情がある。いわば「未完の大聖堂」なのだ。

ボーヴェ大聖堂の建造は13世紀に遡る。中世のカトリックの大聖堂は、周囲より圧倒的に高く、天に届かんとする尖塔/身廊を造ることが至上命題であった。

ゴシックの教会は石を高く積み上げるために、壁のはらみ出しを抑えるべく外側に控え壁を設ける。これが「フライング・バットレス」と呼ばれる構造部材で、このフライング・バットレスのアーチが連続する外観が、ゴシック建築特有のゴツゴツした印象を形成している。

ボーヴェ大聖堂もその例に漏れず、二重のフライング・バットレスによって高い天井を実現させるも、1284年に大規模な屋根の崩落にあい、一時は建設がストップしてしまう。

工事が再開したのは実に3世紀後のことで、1569年、ようやく高さ157mの巨大な尖塔が完成を迎える。

しかし、完成後わずか4年で尖塔と身廊が倒壊。その後、宗教施設として使用するのに必要な袖廊と内陣部分のみが再建されたが、資金難や社会情勢の変化から巨大なカテドラルを建造する意義が失われ、現在の姿のまま工事が中断されてしまった。

ボーヴェ大聖堂はその巨大さに対する構造設計の脆弱さから、しばしば失敗作のレッテルを貼られてしまう。確かに柱を太くし、より堅固で断面の大きなバットレスで支えていたら、崩壊せずに生き残ることができただろう。フランス一高く巨大なカテドラルとして世に名を轟かせていたかもしれない。

だが、現実にボーヴェ大聖堂は自らの自重を支えきれずに崩れてしまった。都市の威信をかけた建築が、バベルの塔の如き愚行の象徴となり、石造建築の限界を示す教訓として語られるようになってしまった。

長い年月をかけて積み上げられ、世界最高と謳われたであろう芸術品が一瞬にして瓦礫の山と化したこの出来事について、当時の人々の無念を推し量るのは、さほど困難なことではない。

僕はこのボーヴェ大聖堂の、4年間のみこの地球上に存在した幻の姿に想いを馳せる。身廊や尖塔が失われ、補強のための鉄骨に縛られているにも関わらず、なお孤独な気高さを感じさせる佇まいはその空想を受け止めるのに十分すぎるくらい大きな器だ。その空虚の部分、存在しない身廊は、逆説的に、空虚であるがゆえの無限の空間について饒舌に物語る。その身廊に、尖塔に、空想の中の僕は眺め、いとおしむ。時に身を屈めて覗き込み、大きく仰ぎ、そしてふわりと宙に浮き、ステンドグラスから降り注ぐ光の媒質で満たされた空間を自在に泳ぐ。複雑なフライング・バットレスの隙間から差し込む光は虹色に変化し、石工が丹精込めて磨き上げた大理石の肌を、大小様々な彫刻で飾り立てられた細長い身廊を、複雑な陰影のままに染め上げていく。いつまでもこのエーテルの海に漂っていたいと願うのは、永遠に喪われてしまった光と翳への渇望だろうか。

キリスト教文化はカテドラルの崇高な空間を生み出したが、崇高な空間はまた人々の理性と情熱が生み出したものであることを何度でも思い出そう。かつてバタイユがランス大聖堂に捧げたテクストに漲る熱気のように。

ボーヴェ大聖堂は未だ完成しないまま周囲から屹立して佇むがゆえに、僕の好奇心と想像力を無限に掻き立てる。空虚の身廊に、在りし日の名も無き石工の、ガラス職人の、生き生きとした姿が浮かんでは消えてゆく。灰燼に帰してしまった空虚には、空想を潜り込ませる余白がある。

ボーヴェ大聖堂は崩壊によって、皮肉にも永遠の存在を示唆し続けている。

*1:ジョルジュ・バタイユ(酒井健 訳)『ランスの大聖堂』(ちくま学芸文庫,2005)p21

墓とインスタ 変容する死との距離感

「#納骨」といういささかパンチの効いたハッシュタグがつけられ墓前で笑顔を向ける若い女性の写真と、それを揶揄するコメントが僕のTLに流れてきた。

その投稿には納骨という一般的に公にすべきでないとされる儀式をSNSに投稿することに対し、不謹慎であるとの批判的な意見が寄せられていた。

卒論で墓の研究をおこない、卒制で池袋に巨大な墓地を計画し、一人で、あるいは女性とのデートにおいてすら墓地を歩いてきた僕にとって、その光景は極めて現代的な葬送の形だと感心したのだが、ここにおいては意見が分かれるところではあると思う。

ところでなぜ墓は禁忌の対象なのだろうか。

「墓」の語源には、亡骸を置いておく「放り場(はかりば)」からきているという説がある。近代以前の日本において、大名や豪族、僧侶といった特権階級の人々の亡骸は丁寧に埋葬され、塚や塔が築かれたが、それ以外の庶民の亡骸は往々にして野山に棄てられていた。遺体は腐敗し、ハエや蛆がたかり、野犬に食いちぎられやがて土に還る。その目を覆いたくなる情景は死への畏怖の念を喚起し、極楽浄土へ誘われんがために死後の世界を解く宗教に人々が執心したのは想像に難くない。また衛生的にも決して良好とはいえない「放り場」は、人々に「穢れた場所」という意識を植え付けた。それが近代以前の日本の墓であった。

江戸時代以降、庶民も石塔を建て埋葬する文化が広がり、また戦後には埋葬空間の容積を圧縮させるために火葬が普及した。昭和40年頃までは70%が土葬だったというくらい、意外にも現代の埋葬形態は歴史が浅いのである。

そして近年、過去に紹介した「瑠璃光院白蓮華堂」など都心のビルディングタイプのハイテク納骨堂も徐々に浸透している。まるでマンションやホテルのような内装、サービスで、在りし日の「放り場」の面影は微塵も感じさせない瀟洒な建造物が次々に生まれている。

→瑠璃光院白蓮華堂に行ったこと - 建築・アート・デザインをめぐる小さな冒険

こうして近代墓の変遷を俯瞰してみると、墓というコンテンツは視覚的・衛生的な「穢れ」から脱却し、死との距離感に変容をもたらしていることがわかる。

モノとしての墓には、生理的・精神的な恐怖を呼び起こす穢れの場から、アイコニックな石塔建立の時代を経て、より衛生的で視覚的安心感をもたらす演出装置としての納骨堂、といった大きな変遷がみてとれる。この変遷とともに、死と対峙する距離感が変容するのも、またごく自然なことなのだ。

一方で、地域ぐるみで冠婚葬祭を執り行った地域共同体は、核家族化と単身世帯の増加、郊外から都市への若年層の流出という人口の自然減、社会減により瀕死の状態にある。テレビでは老人の孤独死問題が取り上げられ、国家は地域共同体の崩壊について喫緊の対策を迫られている。その地域共同体のオルタナティブとして、SNSが新たな社会的ネットワーク、いわば〈仮想的共同体〉として機能していることは、もはや疑いようがない。

納骨をインスタに上げた彼女もまた、地域共同体の崩壊した現代において、SNS上の〈仮想的共同体〉に自身の父親の死の記号を刻むことで、〈仮想的共同体〉における安息と他者からの承認を得ようと試みた現代人の一人である。それは情報化に伴い、オルタナティブとしての共同体が外在化された現代という時代を象徴している。

彼女の行為を「不謹慎だ」と非難することは容易い。しかし、日本人は死者を割と都合よく解釈してきた節があることを認めなければならない。柳田國男が紹介した両墓制や、盆彼岸の習俗の類は顕著なもので、手を合わせた先に祖霊がいるというような生きる者の都合によって柔軟に解釈された信仰がごく一般的に存在する。流行り廃りはあれど、その根底には「祖先・家族を大切にする」という儒教の「祖霊信仰」が姿を変えつつ流れている。大切な人との大切な瞬間を留めるインスタグラムに投稿することが彼女にとっての「祖霊信仰」ならば、それは安易に否定されるべきものではないのではないだろうか。

仮に僕が彼女の父親ならば、咎めるどころか「死後も一緒に写真を撮ってくれるなんて本当にエエ子や・・・」とウッカリ思ってしまうかもしれない(笑)