ボーヴェ大聖堂

―その瓦礫が表しているものは絶望ではない。大聖堂において苦痛は、ただ解放と再生を謳いあげるテ・デウムへの悲痛な期待のなかにだけ存在する。― ジョルジュ・バタイユ*1

パリから北におよそ77km、ボーヴェという人口5万人程度の小さな街に、世界中のあらゆるキリスト教建築のなかでも、ひときわ巨大なカテドラルが存在する。

「サン・ピエール大聖堂」、通称"ボーヴェ大聖堂"と呼ばれるこのカテドラルは、パリを代表するノートルダム、アミアン、ランス、シャルトルらを凌ぐ48mの天井高をもつ、完成時は世界最高の高さを誇る大聖堂だった。

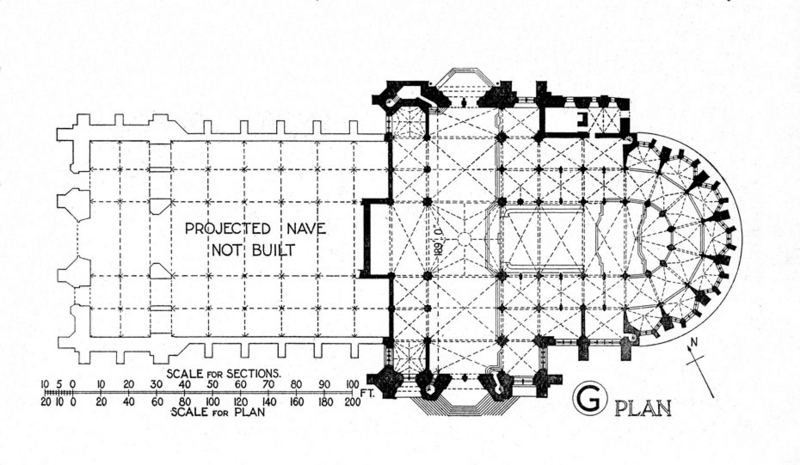

おおよそ一般的なカテドラルの平面はイエスの磔刑の姿を模したとされる十字形の平面を有するが、ボーヴェ大聖堂は内陣と袖廊、及びその交差部のみで構成されたT字形である。この形状に至った背景には、身廊が完成後に崩壊し、現在に至るまで修復がなされていないという特殊な事情がある。いわば「未完の大聖堂」なのだ。

ボーヴェ大聖堂の建造は13世紀に遡る。中世のカトリックの大聖堂は、周囲より圧倒的に高く、天に届かんとする尖塔/身廊を造ることが至上命題であった。

ゴシックの教会は石を高く積み上げるために、壁のはらみ出しを抑えるべく外側に控え壁を設ける。これが「フライング・バットレス」と呼ばれる構造部材で、このフライング・バットレスのアーチが連続する外観が、ゴシック建築特有のゴツゴツした印象を形成している。

ボーヴェ大聖堂もその例に漏れず、二重のフライング・バットレスによって高い天井を実現させるも、1284年に大規模な屋根の崩落にあい、一時は建設がストップしてしまう。

工事が再開したのは実に3世紀後のことで、1569年、ようやく高さ157mの巨大な尖塔が完成を迎える。

しかし、完成後わずか4年で尖塔と身廊が倒壊。その後、宗教施設として使用するのに必要な袖廊と内陣部分のみが再建されたが、資金難や社会情勢の変化から巨大なカテドラルを建造する意義が失われ、現在の姿のまま工事が中断されてしまった。

ボーヴェ大聖堂はその巨大さに対する構造設計の脆弱さから、しばしば失敗作のレッテルを貼られてしまう。確かに柱を太くし、より堅固で断面の大きなバットレスで支えていたら、崩壊せずに生き残ることができただろう。フランス一高く巨大なカテドラルとして世に名を轟かせていたかもしれない。

だが、現実にボーヴェ大聖堂は自らの自重を支えきれずに崩れてしまった。都市の威信をかけた建築が、バベルの塔の如き愚行の象徴となり、石造建築の限界を示す教訓として語られるようになってしまった。

長い年月をかけて積み上げられ、世界最高と謳われたであろう芸術品が一瞬にして瓦礫の山と化したこの出来事について、当時の人々の無念を推し量るのは、さほど困難なことではない。

僕はこのボーヴェ大聖堂の、4年間のみこの地球上に存在した幻の姿に想いを馳せる。身廊や尖塔が失われ、補強のための鉄骨に縛られているにも関わらず、なお孤独な気高さを感じさせる佇まいはその空想を受け止めるのに十分すぎるくらい大きな器だ。その空虚の部分、存在しない身廊は、逆説的に、空虚であるがゆえの無限の空間について饒舌に物語る。その身廊に、尖塔に、空想の中の僕は眺め、いとおしむ。時に身を屈めて覗き込み、大きく仰ぎ、そしてふわりと宙に浮き、ステンドグラスから降り注ぐ光の媒質で満たされた空間を自在に泳ぐ。複雑なフライング・バットレスの隙間から差し込む光は虹色に変化し、石工が丹精込めて磨き上げた大理石の肌を、大小様々な彫刻で飾り立てられた細長い身廊を、複雑な陰影のままに染め上げていく。いつまでもこのエーテルの海に漂っていたいと願うのは、永遠に喪われてしまった光と翳への渇望だろうか。

キリスト教文化はカテドラルの崇高な空間を生み出したが、崇高な空間はまた人々の理性と情熱が生み出したものであることを何度でも思い出そう。かつてバタイユがランス大聖堂に捧げたテクストに漲る熱気のように。

ボーヴェ大聖堂は未だ完成しないまま周囲から屹立して佇むがゆえに、僕の好奇心と想像力を無限に掻き立てる。空虚の身廊に、在りし日の名も無き石工の、ガラス職人の、生き生きとした姿が浮かんでは消えてゆく。灰燼に帰してしまった空虚には、空想を潜り込ませる余白がある。

ボーヴェ大聖堂は崩壊によって、皮肉にも永遠の存在を示唆し続けている。

*1:ジョルジュ・バタイユ(酒井健 訳)『ランスの大聖堂』(ちくま学芸文庫,2005)p21